di Alfonso Maria Iacono

Scritti in onore di Agrigento capitale della cultura 2025

(tratto da “AGOGHE’: Valentina Caminneci, Maria Concetta Parello, Maria Serena Rizzo Editoriale 5 Alfonso Maurizio Iacono Empedocle, Platone e la caverna: il linguaggio del mito 6 LA RICERCA ARCHEOLOGICA NELLA VALLE DEI TEMPLI Maria Concetta Parello Nuovi dati su Akragas arcaica e classica 13 Maria Serena Rizzo Agrigento nell’altomedioevo 23 Valentina Caminneci Conflict archaeology nella Valle dei Templi 34 DA GIRGENTI AD AGRIGENTO Donatella Mangione La città sul colle di Girgenti 45 Rivista annuale Direttore responsabile: Anna Anguissola, Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici dell’Università di Pisa. Condirettore: Salvatore Vitale, Vicedirettore della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici dell’Università di Pisa. Responsabile della Redazione: M.Letizia Gualandi Comitato scientifico: Anna Anguissola (Università di Pisa), Andrea Augenti (Università di Bologna), Federico Cantini (Università di Pisa), Marco Cavalieri (Université Catholique de Louvain), Jack L. Davis (University of Cincinnati), Fabio Fabiani (Università di Pisa), Gabriele Gattiglia (Università di Pisa), Juan F. Gibaja (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas), M. Letizia Gualandi (Università di Pisa), Alexander Heinemann (Universität Tübingen), Jan Kysela (Charles University in Prague), Niccolò Mazzucco (Università di Pisa), Simonetta Menchelli (Università di Pisa), Pietro Militello (Università di Catania), Mark Pearce (University of Nottingham), Juan Antonio Quirós Castillo (University of the Basque Country), Lisa Rosselli (Università di Pisa), Elisabetta Starnini (Università di Pisa), Emanuele Vaccaro (Università di Trento), Salvatore Vitale (Università di Pisa). Progetto grafico: M.Letizia Gualandi)

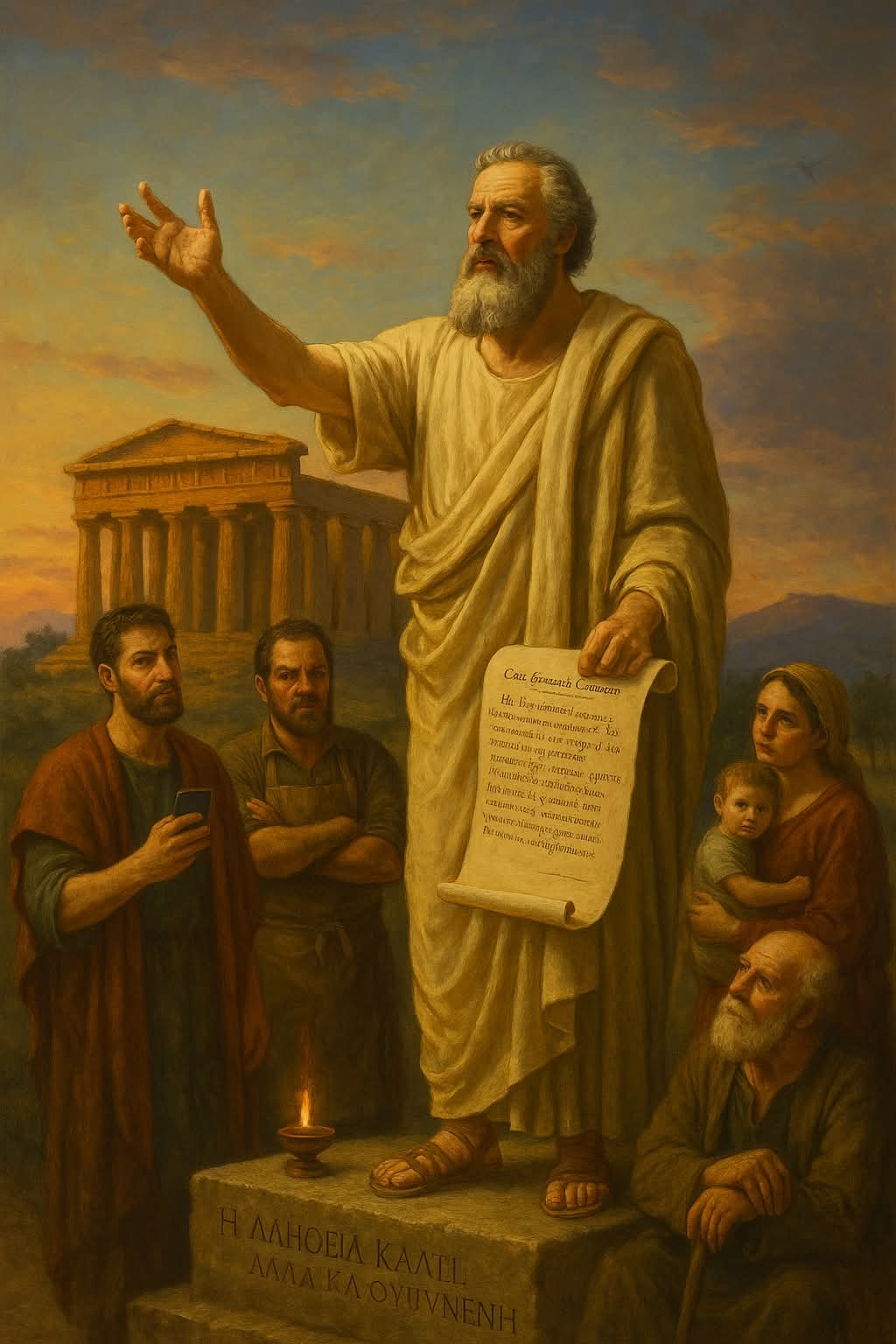

Empedocle è il primo filosofo che parla dell’umanità rinchiusa in una caverna e presu-mibilmente Platone trae ispirazione per il suo mito, che troviamo prima nel Fedone e poi nella Repubblica, proprio dal filosofo di Agrigento1. Ne fanno testimonianza Porfirio, nell’Antro delle ninfe2 e, prima di lui, Plotino3. L’immagine em-pedoclea dell’umanità, influenzata dai pitagorici, che si trova racchiusa in una caverna come fosse nell’Ade, paragonata al mondo degli dèi fatto di luce, diventa in Platone l’ombroso regno in-gannevole dell’apparenza in cui gli uomini sono prigionieri incatenati e dove il prigioniero libe-rato cammina faticosamente verso la luce della verità. In Plotino le immagini di Empedocle e di Platone si trasformano nel viaggio dell’anima verso il mondo spirituale. Empedocle ha anticipato l’immagine e il pen-siero fondamentale del paragone della caverna di Platone: la caverna come espressione della lontananza dalla verità, dell’alienazione e della prigionia del nostro essere uomini. Già in Em-pedocle è sottesa la forma concettuale dell’a-nalogia4. Tramite un’immagine che diventerà un rac-conto (mythos), si struttura concettualmente l’analogia, un procedimento per permettere di arrivare alla conoscenza del mondo sovrasensi-bile attraverso ciò che si conosce già (il mondo sensibile dei fenomeni) collocato in uno sce-nario teatrale finto ma verosimile, quello della caverna5. Qui il nesso sensibile-sovrasensibile, che troveremo, in epoca moderna, tra gli altri, in Schiller, Kant, Hegel, Marx, si dà come confron-to tra verosimile e vero, tra metafora e concetto, tra mythos e logos. Ma dopo Nietzsche6, tale con-fronto ha perduto i tratti della contrapposizione nei termini in cui l’aveva proposta Cartesio. Da quest’ultimo punto di vista, Hegel nel-le Lezioni sulla storia della filosofia sosteneva che i miti di Platone non potevano esprimere la sua vera filosofia, che invece poteva essere trovata in dialoghi come il Parmenide7. Scrive Hegel: La forma mitica dei dialoghi platonici li ren-de attraenti, ma è anche fonte d’equivoci: ad esempio se si considerano i miti come l’aspetto più notevole dell’esposizione. Il mito è sem-pre una rappresentazione che s’avvale di modi sensibili, di figure sensibili predisposte per l’immaginazione e non in vista del concetto: esso esprime l’impotenza del pensiero, il quale non sa ancora esprimersi per sé. Per un verso è popolare, per un altro è un pericolo inevitabi-le. Prendere per essenziale quanto appartiene solo all’immaginazione e non al pensiero8. Ha ragione Hegel? In un certo senso sì, in un altro no. Aveva ragione nel fare riferimen-to al Parmenide, ma aveva torto nel considerare i miti soltanto una volgarizzazione delle sue idee. I miti di Platone, come è stato osservato, non dicono il vero, ma offrono del senso9. Ma poi siamo proprio sicuri che non dicano il vero? Se i miti sono finzioni, per quanto falsi, con-tengono del vero e forse occupano uno spazio del vero che l’argomentazione logica e dialogica non può occupare. Il mythos non è inferiore al logos, così come pensavano Hegel e, dopo di lui, i positivisti. È un altro modo di interpretare il mondo. Il rapporto tra mythos e logos è simile a quello tra i linguaggi che sono tra loro traducibi-li e, nello stesso tempo, irriducibili l’uno all’altro. Ma se il mito è finzione in che senso può esprimere verità? Lo può fare in termini analo-ghi al verosimile, che, in epoca moderna, Car-tesio assimilava al falso, contrapponendolo al vero, mentre Vico, in polemica con Cartesio, so-steneva che esso è più vicino al vero che al falso. Fatto curioso: Cartesio dichiara di assimilare il verosimile al falso in uno scritto, il celeberrimo Discorso sul metodo, che egli presenta paradossal-mente come una favola, un mito, un racconto verosimile. Una fiction è falsa? Ma fiction deriva da fingo che vuol dire plasmo, formo, costruisco e da cui proviene la parola figura10 che ha a che fare con l’immagine (effigio). L’immagine è il medium tra la parola e il concetto, tra il molteplice e l’uno. Se il mito contiene elementi di verità, perché in particolare il mito della caverna? Perché la sua scena ritorna quasi ossessivamente fino ai nostri giorni nella filosofia, nella letteratura (Kafka, Pirandello, Beckett), nella fantascienza, nei film (da Blade Runner a Matrix), nei nuovi sistemi ar-chitettonici che contengono le merci, nella vita quotidiana del mondo globalizzato con gli indi-vidui ‘connessi’ e nonostante ciò ‘isolati’ come in una virtuale folla solitaria. Uscire dalla caver-na è ancora un compito da svolgere. Dentro la caverna Entriamo ora nella scena della caverna. Al suo interno vi sono dei prigionieri incatenati, in fila come a teatro o al cinema, insieme ma cia-scuno solo con se stesso, tutti costretti a guarda-re davanti a loro, frontalmente, là dove c’è una parete. Alle spalle dei prigionieri vi è una strada sopraelevata, schermata da parapetti. Sulla stra-da passano persone che portano oggetti vari. Dietro la strada è situato un fuoco. Ora, se si tiene conto di tale sequenza – pri-gionieri incatenati, strada sopraelevata, fuoco -, si può ben immaginare che i prigionieri, i quali, come si è detto possono guardare solo di fronte, vedranno soltanto le ombre che si produrran-no sulla parete grazie alla proiezione causata dal fuoco di figure che transitano sulla strada so-praelevata e udranno solo le voci che giungono dalla strada che sta alle loro spalle. Dato che i

prigionieri non possono voltarsi e mai una volta hanno potuto farlo, sono persuasi che la realtà, l’unica realtà sia quella delle ombre che essi ve-dono sulla parete. Ad un certo momento, narra Platone, un prigioniero viene liberato e può uscire dalla caverna. Gradualmente e con fatica si renderà conto non solo del fatto che quella della caverna non è l’unica realtà, ma che ne esiste almeno un’altra, la cui fonte principale è il sole. Il prigioniero liberato sente il dovere di avvertire i suoi compagni e di spiegare loro che si ingannano, che la verità è altra da quella che essi credono come pure la realtà. I prigionieri incatenati non gli credono. Anzi, egli diventa oggetto di risa-te e addirittura per lui è a rischio la vita. Non avendo esperienza alcuna di realtà altra da quel-la che vivono e vedono da persone incatenate, non ritengono che ne possano esistere di diverse. Manca ad essi l’esperienza del passaggio, la conoscenza del confine. Il prigioniero liberato, quando scopre la luce del sole, comprende che i suoi compagni si stanno ingannando e si convince di essere lui il depositario della verità. Le ombre sono inganno, il sole la verità. Ma siamo sicuri che le cose stiano così? Chi è depositario della luce del sole, è davvero colui che conosce la realtà e la verità? Come facciamo a sapere che egli non si inganna? Possiamo dividere il mondo in quello delle ombre in quan-to mondo dell’inganno e in quello della luce in quanto mondo della verità? Quel che è assente nello scenario offerto da Platone è la messa in primo piano del fatto che la verità del prigioniero liberato non consiste tanto o soltanto nell’avere scoperto la luce del sole, ma nell’essere uscito dalla caverna, nell’a-vere cioè fatto l’esperienza dell’attraversamento del passaggio e del superamento del confine, nell’essere ora in grado di comparare due mon-di. Grazie a ciò può diventare consapevole di essere stato prigioniero, grazie cioè al fatto di avere visto che esiste qualcosa al di là di quel che egli, come i suoi compagni, riteneva essere l’unico mondo possibile. È a partire dalla comparazione, dal passag-gio, dalla differenza che l’immagine si fa concet-to. È da qui che ha inizio la filosofia. che cos’è la filosofia? Difficoltà Di una risposta anche a questa DomanDa Scrive Aristotele in un famoso passo del I Libro della Metafisica: […] gli uomini, sia da principio sia ora, hanno cominciato a esercitare la filosofia attraverso la meraviglia. Da principio esercitarono la mera-viglia sulle difficoltà che avevano a portata di mano, poi, progredendo così poco alla volta, arrivarono a porsi questioni intorno a cose più AGOGHÉ/ΑΓΩΓΗ XX-XXI (2023-2024) grandi, per esempio su ciò che accade alla luna e agli astri e sulla nascita del tutto. Chi si pone problemi e si meraviglia crede di non sapere; perciò anche colui che ama i miti è in certa misura filosofo, perché il mito è costituito da cose che destano meraviglia11. Da questo passo possiamo ricavare i seguenti punti: a) gli uomini hanno cominciato a filosofare a causa della meraviglia; b) la meraviglia provata riguardava dapprima le stranezze di fenomeni più semplici, poi quelle di fenomeni quali le anomalie della luna e del sole; c) la meraviglia infine giunge alla domanda delle domande: l’origine dell’universo; d) la meraviglia esprime una condizione di in-certezza che porta alla consapevolezza di essere ignoranti; e) anche colui che ama il mito, cioè il racconto, è filosofo, perché il mito è fatto di cose meravigliose. Continua Aristotele: Sicché, se gli uomini filosofarono per fuggire l’ignoranza, è evidente che cercarono il sapere per il conoscere, e non per trarne un utile. Ne è prova ciò che è accaduto: infatti quando or-mai possedevano quasi tutte le cose necessarie e quelle occorrenti per un’esistenza conforte-vole e piacevole, gli uomini cominciarono a esercitare questo tipo di intelligenza. È chiaro dunque che noi non cerchiamo questo sapere per nessun altro uso, ma come dell’uomo diciamo che è libero quando esiste per se stes-so e non per un altro uomo, così cerchiamo questa scienza come quella che è l’unica tra le scienze a essere libera, perché è l’unica che ha come fine a se stessa12. a) Chi si dedicò alla filosofia per sfuggire all’ignoranza, lo fece allo scopo della conoscenza fine a sé stessa; b) chi si dedicò alla conoscenza fine a sé stes-sa, fu messo nelle condizioni economico-sociali per farlo dalla divisione del lavoro, grazie a cui alcuni, lavorando, provvedevano ai mezzi di sostentamento per tutti; c) infine, chi è dispensato dal lavoro manuale e può permettersi il lusso di filosofare, è libero. Nel passo di Aristotele vi sono gli elementi indispensabili per ‘una’ definizione della filosofia. Il primo elemento è il posto centrale che occupa la ‘meraviglia’, un qualcosa cioè che indica uno stato emotivo, passionale, psicolo-gico. Quella meraviglia che prova il prigioniero liberato quando esce dalla caverna, ma proprio perché, entrando in un nuovo mondo, lo può comparare a quello da cui proviene. Già Platone, come è noto, aveva definito l’inizio della filosofia come originato dalla me-raviglia: Amico mio, sembra davvero che Teodoro a proposito della tua natura non abbia fatto pre-visioni sbagliate, dal momento che è tipico del vero filosofo provare questo stato d’animo, la meraviglia. Infatti non c’è altro principio della filosofia che questo, e colui che disse che Iride è discendente di Taumante non sembra essersi sbagliato nello stabilire la genealogia13. Platone parla del ‘provare meraviglia’ (pa-thos) e Aristotele riprende questo tema. Men-tre infatti la sophia «concerne le prime cause e i principi», la philo-sophia è appunto amore per la sapienza, ovvero non la conoscenza acquisita delle prime cause e dei principi, bensì un tende-re verso la conoscenza e la sapienza, un cercare, un domandarsi, una sorta di raddoppiamento di un sapere che indaga se stesso, un comparare i mondi tra loro. Il provare meraviglia di cui parlano Platone e Aristotele è una condizione che precede e, nel-lo stesso tempo, accompagna la conoscenza e il sapere. Ha a che fare con l’Eros, cioè con il desi-derio determinato dalla mancanza. Meravigliar-si delle stranezze del mondo e meravigliarsene in modo progressivo e sistematico, prima del-le più semplici, poi delle più complesse, fino a giungere alla domanda delle domande: l’origine dell’universo, provoca una sistematica condizione di incertezza. Quest’ultima diventa metodo e si accompagna alla consapevolezza di essere ignoranti. Si può vivere nell’incertezza? A quali condizioni l’incertezza da stato di disagio può diventare un momento metodologicamente de-cisivo per il mutamento e l’affinamento del rap-porto che gli uomini hanno con la conoscenza delle cose del mondo? Il prigioniero liberato è

incerto, incespica prima di arrivare all’uscita. I prigionieri incatenati sono sicuri di sé. Ma perché si prova meraviglia e non, per esempio, paura? Democrito aveva attribuito alla paura l’origine della credenza religiosa come spiegazione dei fenomeni irregolari della natu-ra. Paura e meraviglia portano rispettivamente con Democrito e con Aristotele alla credenza religiosa e alla filosofia. Ma il provar paura o meraviglia dipende dal rapporto che gli uomini hanno di fronte ai fenomeni strani, irregolari della natura. Sia il provar paura, sia il provar me-raviglia denunciano una condizione di incertezza e di ignoranza dell’osservatore, il quale deve confrontare l’ignoto con il noto, l’estraneo con il familiare senza che il primo si riduca al secon-do14. Quando Aristotele definisce la filosofia, ha già assai chiara l’idea di un osservatore che si simula dall’esterno come ‘altro, estraneo, non familiare’, per guardare non soltanto la società, ma l’universo intero con altri occhi. Heidegger, in un certo senso, ribadisce la definizione di Aristotele: «solo comprendendo pathos come dis-posizione, possiamo anche ca-ratterizzare più da vicino il thaumazein, il provar stupore»15. Diderot, sognando di essere nella caverna, aveva messo dietro i prigionieri un’accozzaglia sinistra e mal assortita di guardiani attenti a con-trollare che quelli non si voltassero, togliendo gli occhi dalla parete e dalle ombre: «alle nostre spalle c’erano re, ministri, preti, dottori, aposto-li, profeti, teologi, politici, bricconi, ciarlatani, artisti facitori di stupefacenti illusioni e tutta la genìa dei mercanti di speranze e di paure»16. Sia-mo nel XVIII secolo ma questi personaggi sembrano i protagonisti di un qualunque talk show televisivo del nostro tempo. Rispondendo alla domanda su ‘Che cos’è l’illuminismo?’, Immanuel Kant ebbe a scrivere: «Illuminismo è l’uscita dell’uomo dalla minorità che è a se stesso imputabile. Minorità è l’inca-pacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro»17. Con Kant e con l’Illuminismo, l’uscita dalla caverna di Platone si traduce dunque nell’uscita dalla stato di minorità, quindi con l’acquisizione dell’autonomia, quella capaci-tà senza cui, per quanto connessi con il mondo, rimaniamo prigionieri isolati, incatenati dentro la caverna, inconsapevoli di esserlo e perfino amanti delle nostre stesse catene. Foucault considerava il testo di Kant come un esempio di critica del presente18. La critica è la compagna inseparabile dell’autonomia, ma entrambe devono fare i conti con la storia e con i suoi mutamenti. La filosofia che costruisce concetti19 deve mantenere quel senso della cri-tica e dell’autonomia che sono la conseguenza metodologica del provar meraviglia. Il suo sen-so della critica e dell’autonomia deve misurarsi con il passato e con il futuro che incombono sul presente e sull’attuale. Senza di ciò non si esce dalla caverna dove non c’è passato né futuro. I filosofi del sospetto (Marx, Nietzsche, Freud) sono coloro che hanno proposto tre strategie per un unico obiettivo: l’uscita dalla caverna di Platone e il ritorno del prigioniero liberato perché, anche a costo di non essere creduto e addirittura a rischio della propria vita, racconti di un altro mondo possibile, perché dica loro che le catene delle diseguaglianze, dei pregiudizi, delle negazioni possono essere sciolte, perché li aiuti a staccarsi dal seduttivo potere umbratile dell’evidenza e della falsa coscienza. La caverna di oggi è La tana di Kafka con il paradosso di chi, nell’ansiosa ricerca della sicu-rezza, rinuncia liberamente alla propria libertà per mettersi in catene e poi guardarle compiaciuto: sono fuggito via frettolosamente dal punto di entrata, ma ci tornerò ben presto. mi cerco un buon nascondiglio e sorveglio l’ingresso della mia casa – stavolta dall’esterno – per giorni e notti. Si dica pure che è una follia, a me però procura una gioia inesprimibile e dà un senso di pace. Allora è come se io stessi non dico dinanzi alla mia casa, ma dinanzi a me stesso mentre dormo, è come se avessi la fortuna di poter dormire profondamente e al tempo stes-so di osservarmi scrupolosamente20. La caverna di oggi è la nostra condizione dell’essere isolati e connessi in un mondo in cui tutto o quasi è spettacolo, perché in esso perfino la merce per sua natura deve entrare in scena a far mostra di sé. È in fondo questa la scena a cui fa resistenza critica la descrizione che Aristotele dà della filosofia e del filosofo. Costui, provando meraviglia, incertezza e senso di ignoranza, non si accontenta dell’ovvio e dell’omologo, anzi ne sente lo scandalo, e si sforza di guarda-re il mondo con altri occhi costruendo concetti adeguati a questo nuovo sguardo. La filosofia afferma così la sua autonomia. Essa si alimenta d’altro ma senza soggiacervi da spettatore passivo. Vive di contaminazioni con altri saperi, ma attraverso scarti, spostamenti, ridislocazioni, senso del limite. Ci riesce? Riesce ad assolvere interamente al suo compito? No, in quanto la sua pratica e il suo sapere hanno a che fare con l’incompiuto, con il non finito. Nella meraviglia, nel dubbio, nell’incertezza, nell’ignoranza del filosofo bisogna includere, come una sorta di necessaria ferita narcisistica, ma anche come un ottimo suggerimento di metodo, quel che, ri-formulando Socrate, disse Amleto al suo amico: «ci sono in cielo e in terra più cose, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia». E di quanto se ne trovano nella caverna e fuori.

Alfonso Maurizio Iacono Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, Università di Pisa alfonso.iacono@unipi.it note Cfr. K. Gaiser, Il paragone della caverna. Variazioni di Platone a oggi, in Id., Tre studi platonici, Napoli, 2021, pp. 201-203. 2. Porfirio, L’antro delle ninfe, 8, a cura di L. Simonini, Mila-no 1986, pp. 48-49 (Commento: pp. 109-112). 3. Plotino, Enneadi, 4, 8, 1, 1-33, Milano, 2008, pp. 593-594. 4. Gaiser, Il paragone della caverna…, cit., p. 202. 5. Gaiser, Il paragone della caverna…, cit., p. 193. 6. F. Nietzsche, Su verità e mensogna in senso extramorale, Mi-lano, 2015, p. 20. 7. G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, a cura di R. Bordoli, Roma-Bari, 2009, p. 265 sgg. 8. Hegel, Lezioni…, cit., pp. 245-246. 9. G. Droz, I miti platonici, Bari, 1994, p. 11. 10. Cf. E. Auerbach, Figura, in Studi su Dante, a cura di D. Della Terza, Milano, 1991. 11. Aristotele, Metafisica, I, 2, 982b, a cura di A. Viano, Torino, 2005, p. 186. 12. Aristotele, Metafisica…, cit., pp. 186-187. 13. Platone, Teeteto, 155d, a cura di F. Ferrari, Milano, 2016, pp. 266-267. 14. A.M. Iacono, Paura e meraviglia. Storie filosofiche del XVIII secolo, Pisa, 2023. 15. M. Heidegger, Che cos’è la filosofia?, Genova, 1981, pp. 40-41. 16. D. Diderot, L’antro di Platone, a cura di A.M. Iacono, Pisa, 2009, pp. 26-27. 17. I. Kant, Che cos’è l’illuminismo?, a cura di M. Bensi, Pisa, 2013, pp. 10-11. Cfr. A.M. Iacono, Autonomia, potere, minori-tà. Del sospetto, della paura, della meraviglia, del guardare coin altri occhi, Milano, 2000. 18. M. Foucault, Che cos’è l’illuminismo. Che cos’è la rivoluzio-ne?, in Kant, Foucault, Habermas, Che cos’è l’illuminismo, a cura di U. Curi, Milano-Udine, 2021. 19. Cf. G. Deleuze, F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, Torino, 1996. 20. F. Kafka, La tana, in Racconti, a cura di G. Schiavo